文子天神社では菅原道真公の乳母である多治比文子という女性をおまつりしています。

道真公の死後に、文子様は、夢の中で“自身を祀ってほしい”というのを聞き、自宅に小さな祠を設けて道真公をおまつりをはじめました。これが全国の天神信仰の発祥となったと伝えられています。

京都の北野天満宮と、文子天満宮はよくお聞きしますが、関東でも文子様をおまつりしているのは非常に珍しいです。

|

|

文子様は、所沢市の生業であった養蚕と結びつき、お蚕様の神として信仰を集めて、「はた神さま」と呼ばれるようになりました。それだけでなく、女性や子どもの守り神、技芸上達の神としても崇敬されています。それを裏付けるように繭玉や生糸とともに、ご婦人方からの手芸や裁縫品が多く奉納されています。

|

|||||

|

|||||

|

|||||

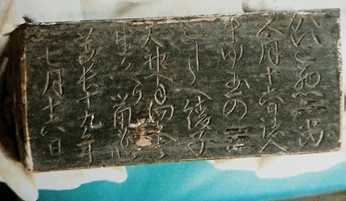

慶長19年(1614)7月16日(旧暦)、文子様が鎮まる台座の彫物より、江戸初期には養蚕の神として文子様をおまつりしていたことが分かります。

|

かいこ惣一当

五月十六日諸人

まゆ玉の賛こしらへ

綾子天神へ手向かえば

生き返りねずみも心

慶長十九年七月十六日

蚕を荒らす農家の天敵であるねずみですが、苦労させられているねずみに自分を投影しているのが非常に面白いです。さんというのは、文字通り、建物の桟の部分に、繭を紐でつるしたものを掛けて奉納します。この彫り物の記述は所沢市で一番古い養蚕の記録なのです。

現在、所沢市唯一の養蚕家は北野天神社の氏子さんです。

所沢市の養蚕文化を伝えていく中で、この巡り合わせは大変意義深いことに感じております。

毎年、お蚕さまを愛する皆様とともに養蚕祭を行っております。

祭日は4月3日です。たまたまですが、4月3日、よんさん、よーさん、ようさんと読めますよね。

お後がよろしいようで。

戻る