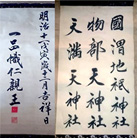

御祭神と御神徳

物部天神社

御祭神 櫛玉饒速日命

延喜式内社。日本武尊が御東征の折に創建されました。

櫛玉饒速日命は物部氏の祖先神であり、『古事記』『日本書紀』『先代旧辞本紀』では、天磐船という空飛ぶ乗り物で天より下ったとされます。

神護景雲2年(西暦768年)に武蔵國入間郡は物部一族が郡司を務めておりました。

式内社、県社という格式があり、饒速日命をおまつりすることから、当社宮司が所沢陸軍飛行学校内の航空神社の祭祀も司ってきました。交通・航空安全、勝運上昇の神として信仰を集めています。

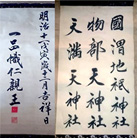

國渭地祇神社

御祭神 八千矛神 (大国主命)

延喜式内社。物部天神社と同じく、日本武尊が創建されました。

八千矛神は大国主命ともいわれ、国づくりを行い、人々の生活を豊かにした神様です。家運隆昌、商売繁盛、良縁祈願の神です。

当地では水を司る神様でもあり、渭というのは大地にあふれる泉を表していると考えられております。神社の飛び地境内地には、「御手洗の井」と呼ばれる井戸があります。この井戸で日本武尊は喉の渇きを潤されました。再び東征への力を取り戻された日本武尊は、進む方向へ小手を指します。これが当地「小手指」の由来です。

天満天神社

御祭神 菅原道真公

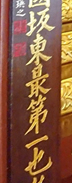

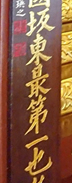

一条天皇の勅命により、坂東の鎮護として、京都の北野天満宮から関東地方以東では初めて御霊が勧請された「坂東第一北野天満宮」です。

坂東というのは関東の古い呼び方でもあります。文化年間の由緒板には、坂東最第一也と書かれております。

そのため、学業成就・合格祈願・技芸上達だけでなく、厄災を祓い退ける厄除けの神としても信仰をあつめています。

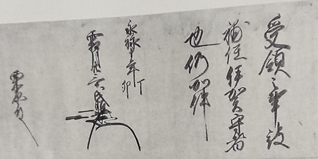

有栖川宮幟仁親王ご揮毫 |

本殿内

|

文化年間の由緒書き |

ご由緒

社名は、正式には物部天神社・國渭地祇神社・天満天神社です。

この三社を相殿に祀るところから、総称として北野天神社と呼ばれています。

物部天神社・國渭地祇神社は、景行天皇40年(110年)に、日本武尊が東征の折りに、天神の櫛玉饒速日命と地祇の八千矛神をお祀りしました。

(ヤマトタケル伝説については、この地域のはなし「小手指に伝わる日本武尊の足跡」をご参照ください)

共に延長5年(927年)延喜式神名帳に記載される式内社で、平安時代以前より確実に存在しております。

北野天神社が鎮座する土地は、古代から信仰の中心地となっており、狭山丘陵周辺の住民はここを中心として生活していたといわれています。すなわち北野住居群といわれる古代住居跡や遺物が数多く出土されている豊かで住みよい場所です。生活を守るために守護神、開運の神様を祀って安全を求めるようになりました。

天満天神社は、長徳元年(一条天皇の御代)に、菅公五世の孫、武蔵国司 菅原修成が勅命を奉じて、京都の北野天満宮より菅公の御分霊を関東地方以東で最初に勧請しましたので、「坂東第一北野天満宮」と定められたといわれています。この時からこの地を北野と呼ぶようになりました。

|

北野住居群の古代住居跡

|

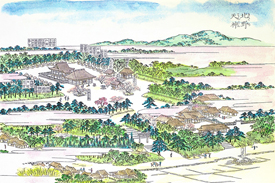

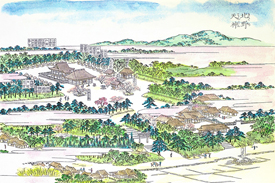

「江戸名所図会(天保7年)」

|

歴代武将たちによる崇敬と安堵

源頼義・義家が奥州追討の宿願成就のため、境内に総社を建立しました。

建久6年(1195年)9月19日に源頼朝が諸神堂(後に徳川家光が諸神宮と改称)を建立しました。式内社でまつられる3132座の神様を一度にお参りが出来る、全国的にも珍しい「式内社の総社」です。

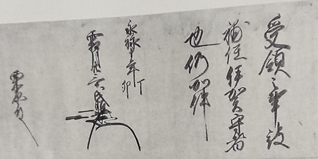

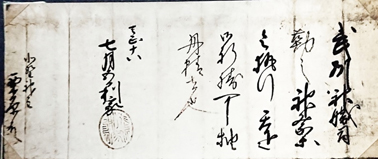

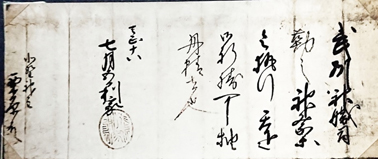

関東管領足利 氏満は応永4年(1397年)8月25日に北野天神社に社保存されている古文書のなかで最も古いもののひとつである社領寄進状を送っています。

永禄10年(1567年)11月23日の北条 氏照(北条氏康の子、八王子城主)の補任状では、神職の栗原高景を伊賀守に補任しました。これは当時の神職が単なる神事を行うばかりでなく在地の土豪武士として勢力を有することを示しています。

天正18年(1590)7月5日に、前田 利家は栗原神主に対して「武州神職司」として、祭祀を専らにするようにと印判状を送っております。武州神職司は、地域の触れ頭として、現在の所沢市、入間市、東京都の昭島市、青梅市、羽村市、武蔵村山市、東久留米市まで40社家を従える神職集団を形成していました。

戦乱の世において、前田利家が社殿を再興するとともに、菅原道真公御自筆の法華経、宗近の太刀、黄金200枚を献納し、梅1本を献裁しました。加賀大納言より「大納言梅」として境内に現存し、毎年美しい花を咲かせます。

江戸に入り、徳川家康から代々の将軍まで、朱印状が送られました。宮司は年頭礼、独礼など単独での将軍謁見も許され、北野天神社は徳川将軍家と特別な縁故のあるお社として崇敬されました。家光の時代には朱印地50石を賜りました。これは埼玉県内の神社では4番目の規模です。安永年間に建てられた本殿の屋根には葵の御紋が入っており、徳川家との深い繋がりを感じさせます。

このように境内は現在よりはるかに広く、天保(1836)年間に長谷川雪旦により描かれた「江戸名所図会」によりますと、東西及び北側に25社描写されています。

|

北条氏照補任状

|

前田利家印判状

|

葵の御紋の朱印状箱 |

安永年間の本殿屋根 |

近代

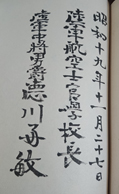

明治34年3月、埼玉県でも有数の古社である事から県社に列せられました。

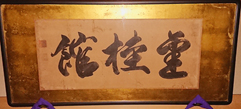

本殿にある神社名の入った扁額は、皇族の筆頭であった有栖川宮幟仁親王より御真筆賜りました。当時の大宮司栗原茂景(西角井茂景)は有栖川宮家に和歌を通して出入りしていたため、雅号である、「金桂館」の扁額も幟仁親王よりお寄せいただきました。この時代、国学者との交流が盛んで、正二位大原重徳・明治天皇侍講綾小路有長・従一位細川潤次郎・正二位三条西季知・神祇伯白川資訓王・正二位福羽美静・権大教正本居豊穎・中教正井上頼圀・大國魂神社宮司猿渡容盛と盛愛親子らからも和歌が贈られています。

著名な方のご参拝も多く、特に、日本国内初の公式飛行に成功した徳川好敏氏、思想家の徳富蘇峰氏、東久邇宮稔彦殿下を初め多くの皆様にご来社を賜り、お写真や参詣者名簿にお名前が残されております。

社宝・北野天神縁起絵と四神相応の地

北野天神縁起は、全国の天神社のご祭神である菅原道真公の幼少期から天神として祭られるまでの霊験利生を描いた作品です。当社の北野天神縁起絵は、徳川将軍家や明治天皇も天覧遊ばされ、埼玉県指定文化財になっております。

巻子形式が一般的な天神縁起においては、珍しい掛幅形式の作品です。京都北野天満宮の承久本が鎌倉時代であることを考えても、現存する掛幅形式として、室町時代の北野天神縁起絵は古い遺例として注目されています。

所沢市の山口城主、山口平次郎資信の発願によって元亀3年(1572)に修理された墨書きがあり、由緒が明確に記されている点も貴重です。

山口城主山口資信からは、室町時代に、四神も奉納されました。四神とは東西南北を守る霊獣です。 東は青龍、西は白虎、南は朱雀、北は玄武のことをいいます。奈良県明日香村のキトラ古墳や高松塚古墳壁画にも四神が見られます。

四神は陰陽五行説と一体となり、それぞれに色、地形、季節などが当てられます。四神が存在する理想的な土地を「四神相応の地」とよび、平城京や平安京などが当てはまります。

古代より、地盤が強く、豊かな狭山丘陵の地に鎮座する北野天神社も、まさに"四神相応の神社"と呼べるでしょう。

北野天神社に伝わる社歌

あとたれて 小手指原に住む神の あらむ限りは 国も動かじ